シューズを選ぶポイント5選

目次

シューズフィッティングであなたのお悩み解決ができるかも!

こんなお悩みがある方は、このページで解決できるかもしれません!

- 朝礼、開会式などで立っていてしんどくありませんか?

- バス停や駅で待っているときに足が痛くなったりしませんか?

- ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンで、1時間以上足の痛みなく立ってられますか?

- 1日の足の疲れは寝たら治ると思っていませんか?

- 美容師や看護師など立ちっぱなしで疲れませんか?

5選を紹介する前に…

靴を正しく選ぶことで症状が解消されることがたくさんあります。そのためには、歩行の邪魔をしないものを選び、脚にフィットしたものを選択する必要があります。まずは靴の構造から紹介していきます。

靴の基本構造

○ アッパー

足の甲を全体的に覆う部分のことで革や布、メッシュなどの素材で構成されています。靴の用途によって通気性・保温性・デザイン性などを考慮しています。

○ シューレース

靴紐のことで、足と靴を密着させる役割を持っています。靴によっては靴紐ではなくベルクロ(マジックテープ)タイプやゴムタイプがあり、靴紐は柔軟性が高く足の形状や動きを阻害しないため、ベルクロやゴムに比べて理想的な状態を維持することができます。紐を結ぶことができない幼児や障害者の場合にベルクロタイプやゴムタイプを選択しましょう。

○ タン(べろ)

甲の保護、土や埃が靴の中に入るのを防ぐ役割があります。

○ 中底 (ミッドソール)

ランニングシューズやウォーキングシューズの場合、衝撃を吸収するEVA素材で形成されたクッション部分のこと。ゴム製のものもあります。

○ 本底 (アウトソール)

地面と接している部分のことで、靴の底を保護する役割と地面・床面とのグリップを発揮します。グリップ力が高すぎる場合には引っかかりの原因になり、グリップ力が乏しい場合には滑る原因になります。靴の使用用途によって開発されているものを選びましょう。

○ ヒールカウンター

踵を後方・側方からホールドする役目を持っています。踵がつく瞬間が最も足への衝撃が強いタイミングになります。踵がないスリッパタイプの靴や、踵が踏めて履きやすい靴、布製の靴は踵のホールド力が乏しく、トラブルの原因になる場合があります。移動速度が上がるほど衝撃が強くなるため、ヒールカウンターがより強固なものであることが理想的です。

○ インソール

足裏と靴の間にある中敷のことで、体重がかかる部分であることや足裏との隙間が生じる部分であるため、カスタムメイドされたインソールを選択することがより好ましいです。安価な靴ほどインソールのヘタリが早く、足への負担が増加します。

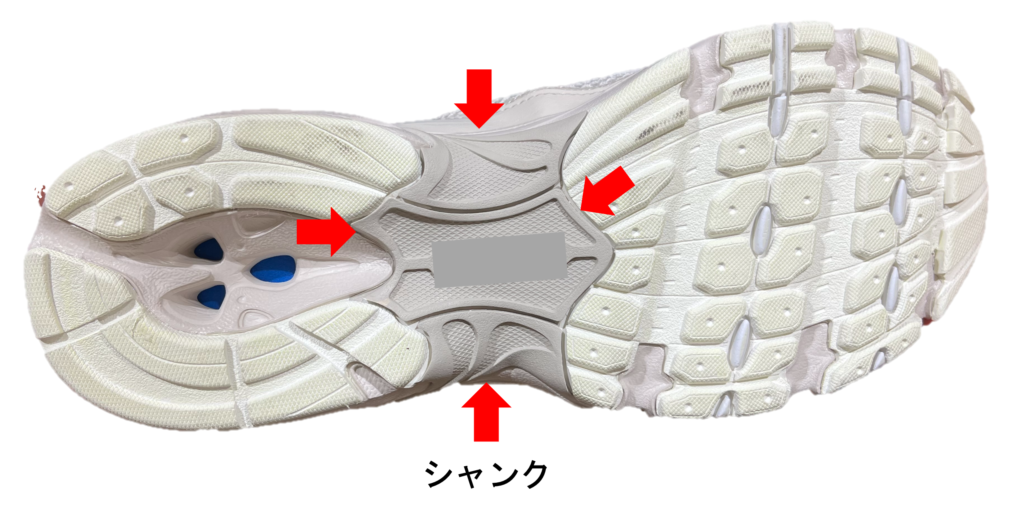

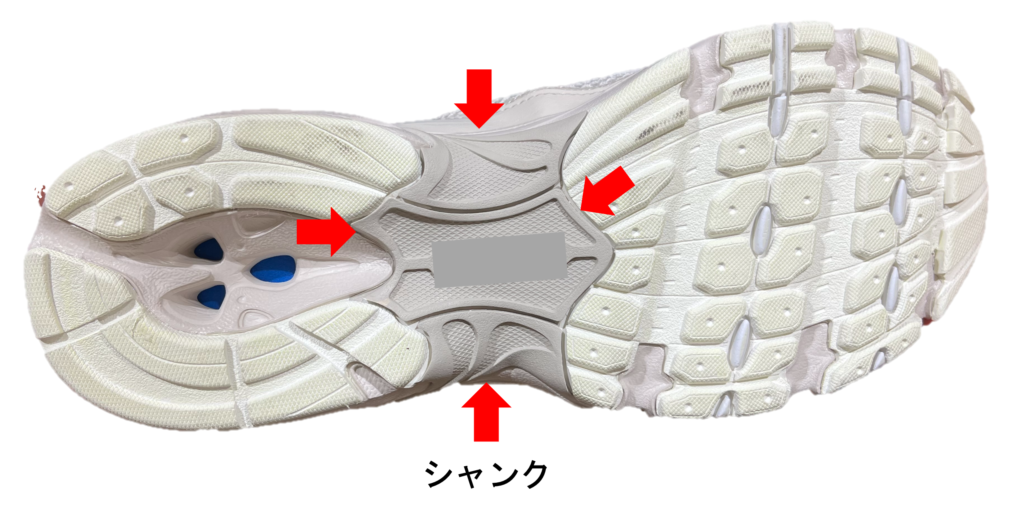

○ シャンク(踏まず芯)

土踏まず付近の形状を保つために入っている芯のことで、靴の形状によっては目で確認することができません。

○ トゥーボックス(先芯)

安全靴やビジネスシューズは、形状を保ったり潰れないように芯が入っています。

○ ラスト(木型)

靴を作るための原型となるもの、靴のデザイン、機能を決める重要な要素

足と靴のサイズを正しく計測したことはありますか?

足サイズを計測するときには足長・足幅・足囲の3つを計測し、足長と足囲の比率からウィズサイズ(横幅サイズ)を割り出します。

靴屋で測定したことがある方であっても足長だけしか知らない方がほとんどです。

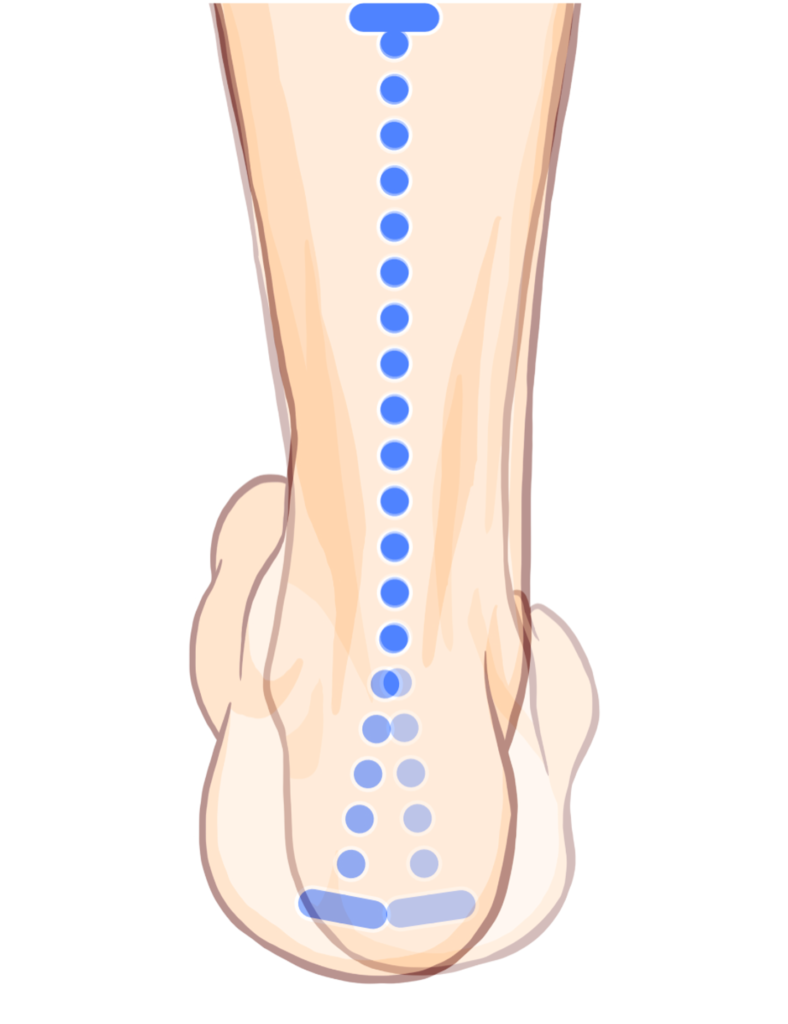

○ 足長

足長とは、踵骨(かかと)の後方〜つま先の先端部分までの長さのことになります。

厳密には指先のどの指が長くなるかといった違いがありますが、一番長い指の先端までの長さを測定します。

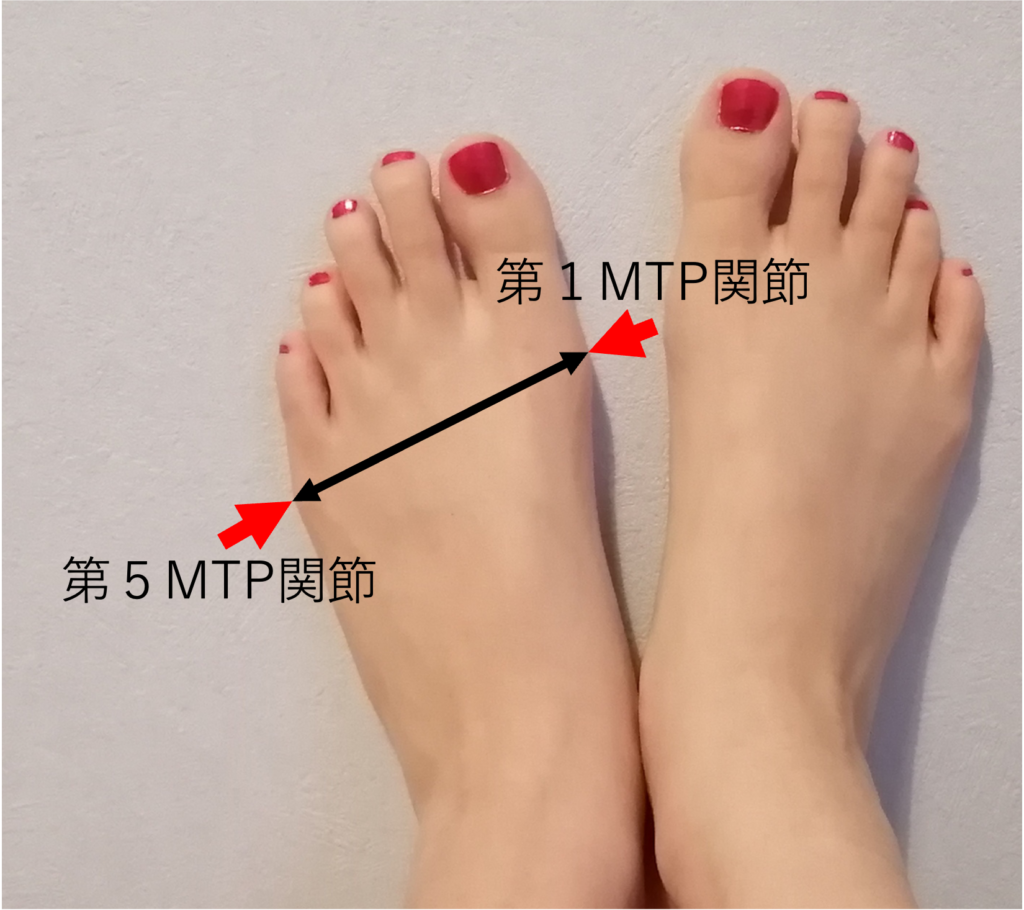

○ 足幅・足囲

親指の付け根と小指の付け根の骨が一番張り出したところを結ぶ最短距離を測定位置として、足幅は幅の大きさ・足囲は周計の長さを測定します。

足の横幅サイズを簡易的に評価する方法として足幅を参考にする場合がありますが、「足の厚み」が考慮されていないため正しい足の形状を評価することはできません。

そのため足囲で足の幅や厚みを総合的に計測することが好ましいとされていますが、足囲は測定機器の扱い方によって結果にズレが生じるため、評価に技術を要します。

つま先の形状は靴と相性がある

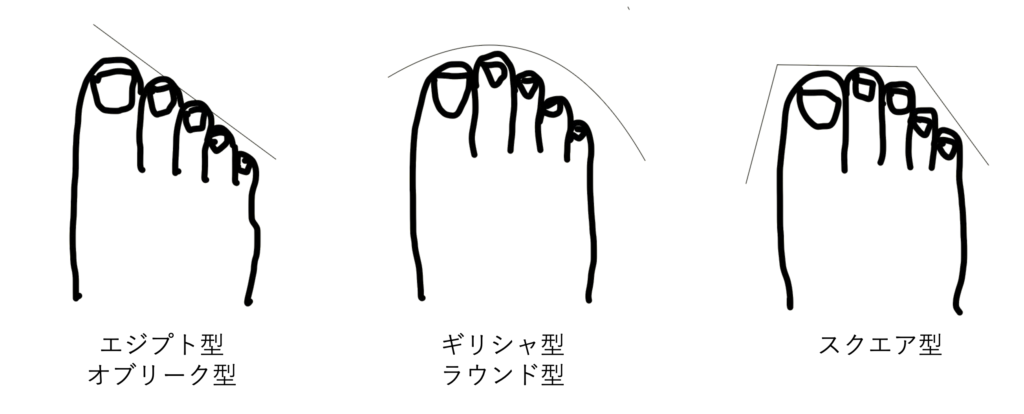

「サイズを合わせたはずなのに、靴の中で当たりがある…」などの経験がある方は、つま先の形状を確認してみましょう。大きく3種類に分類されます。

① エジプト型(オブリーク型)

親指が最も長く、小指にかけて順番に短くなっているつま先のことで、日本人の約70%はオブリーク型であると言われています。重心の位置が外側に傾きやすいため親指の活動が減少し、外反母趾になりやすい足型です。

オブリーク型は親指の側面が靴と干渉しやすく、ラウンド形状の靴ではサイズを大きくする必要があります。その結果、サイズが大きくなり捨て寸が増える傾向があるため、躓きや歩きにくさを感じるようになり歩行時の疲労感は増加します。

② ギリシャ型(ラウンド型)

人差し指が親指よりも長く、日本人の約25%程度がラウンド型です。日本国内で一番見かけることが多いのはラウンド形状の靴です。比較的どのような足でも合わせやすい形状です。

③ スクエア型

親指から薬指あたりまでがほぼ同じ長さで日本人の約5%とされています。足の指全体に均等に体重がかかりやすいため、指への負担は比較的少ない傾向があります。

スクエア型の足先の場合、オブリーク型とラウンド型に比べて親指と小指の側面が靴の中で干渉しやすいため、靴は足先が広く取られているものを選ぶと靴と指の当たりが減ります。一方で、つま先がオブリーク形状やラウンド形状の靴を選んでしまうと、親指や小指の干渉がないところまでサイズアップしなければなりません。つま先の捨て寸が大きくなるため、横幅が必要以上に大きくなって疲労を感じやすくなったり、躓いたりするなど歩きにくさを生じます。

靴選びのポイント5選

Step1 踵をホールドできるだけの硬さがある(ヒールカウンターがしっかりしているか)

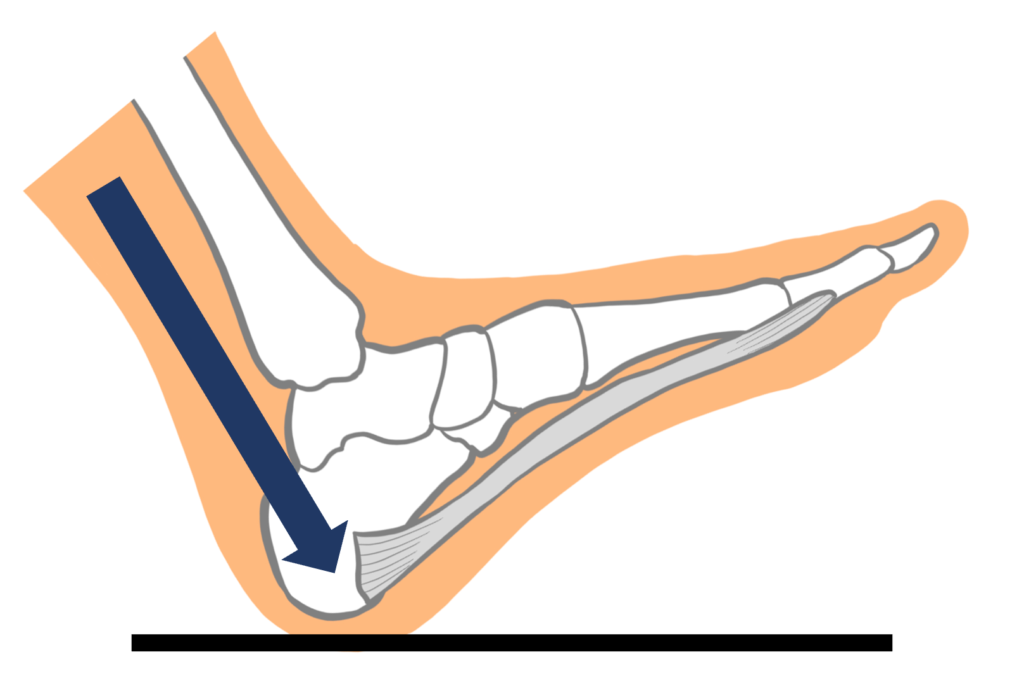

歩行時に踵が接地した時に生じる衝撃によって踵骨が前後左右に動揺します。

適性な硬さのヒールカウンターが付いている靴は、踵骨をしっかりとホールドするため膝や股関節にかかる負担は軽減されます。また足底面の接地まで正しい方向に関節を誘導するため、効率の良い歩行が可能になります。

踵の部分の壁面を押したり倒してみたりして、できるだけ硬い靴を選ぶことが重要です。

Step2 つま先だけ曲がる(歩行を阻害せずアシストしてくれるか)

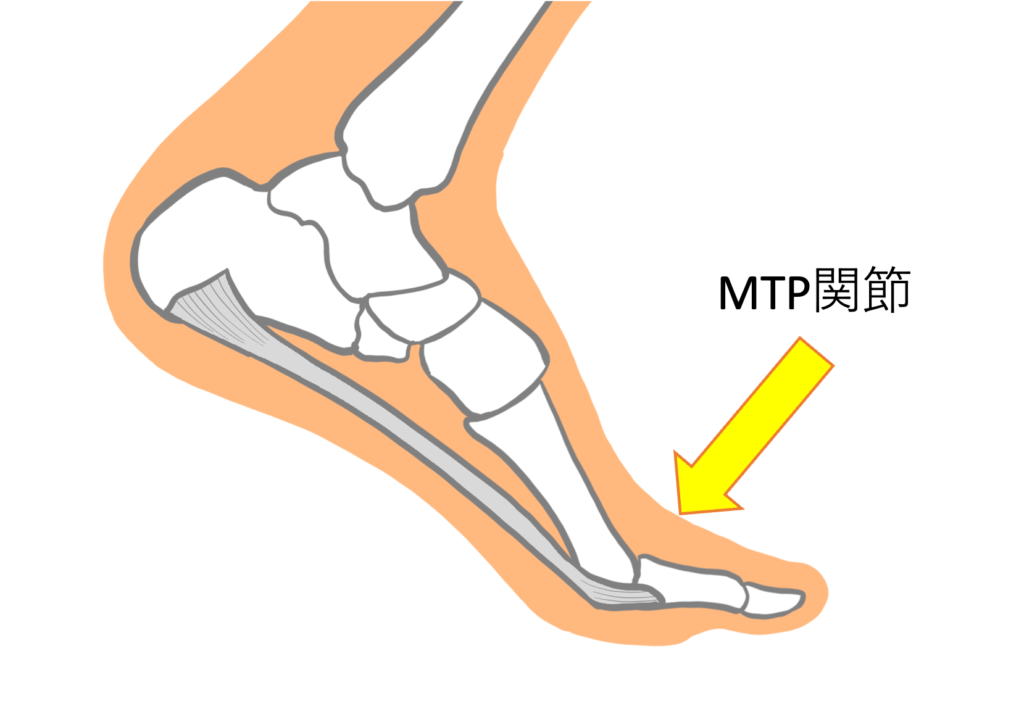

MTP関節(足趾の付け根の関節)の屈曲を阻害しない構造である必要があります。

特に後足部〜中足部にかけてシャンク機構がしっかりと備わっている靴は、中足部での不要な屈曲を減らし、MTP関節を屈曲させるように誘導してくれます。

そのため、歩行を阻害しないというだけではなく、進行方向への推進力を高めてくれる役割を持っています。

靴によっては『シャンクのように見えるもの(偽シャンク)』が付属しており、強度を高めているように見えて効果がない靴が多くあるため要注意です。

シャンクの強度を確認する方法は、つま先と踵を持った状態で、靴を半分に折り曲げるような力を加えた時にどの位置で潰れていくのかを参考にします。

MTP関節で折り曲がることが靴選びには重要です。

Step3 捻っても形が崩れにくいか

捻れに対する強度が低い靴の場合は、運動に耐えうる強度がないと判断することができます。どの程度の力が必要かを確認してみてください。

ウォーキングやマラソンでは捩れに強く、卓球やバスケなどでは捩れるといったように競技によって違いはありますが、靴を雑巾を絞るように捻ってみて捻れの少ない靴を選びましょう。

Step4 インソールが外せるか

踵の大きさ、内側・外側縦アーチの高さ、足の指の曲がり具合、指の長さなど、足部の形状は10人いれば10パターンではなく、左右でも異なるため2倍の20パターンあると言っても過言ではありません。

高価な靴であっても靴が足に合っていない場合や、元々入っているインソールが足に合っていないことで痛みが出てしまうことが多く、選んだ靴が悪いと決めつけてはいけません。

そんな靴であっても、インソールの入れ替えでさらにあなたにぴったりの靴が出来上がりますので、可能であればインソールが外せる靴を選びましょう。

どれだけ良い眼鏡のフレームを買ってもレンズが合っていなければ実用性がないのと同様で、どれだけ良い靴を購入してもインソールが合っていなければ実用性は発揮することができません。

※ 靴のメーカーはその無数にある形に適したインソールを製作することはせず、元々備わっているインソールには費用をかけていません。言い換えるとインソールを入れ替えることを前提に製作しているのです。

Step5 靴サイズは記載よりも1cm大きい

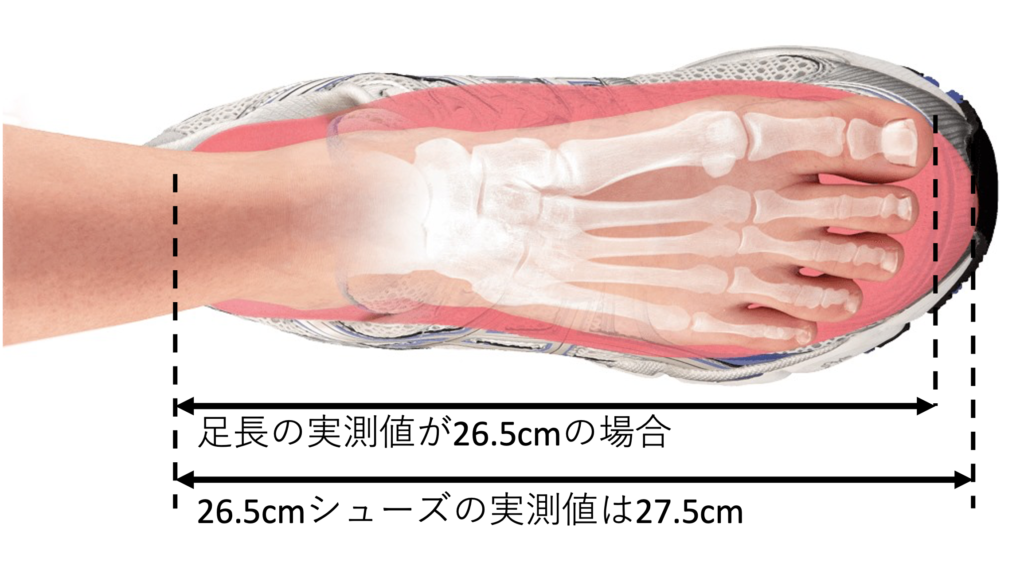

靴はサイズ表記よりも1cm程度大きく制作されており、この1cm余剰分を「捨て寸」といいます。

1cm大きく製作されている理由はいくつかあり、1つ目は厚い靴下を履いてもつま先にゆとりが残るようにしているためです。

2つ目の理由は、歩行時にMTP関節で屈曲した際に前方へ転がるようにズレる動きが発生し、その転がりでもつま先が靴の先端に当たらないようになっています。

3つ目の理由は、歩行時に前後方向に多少ずれが生じるのですが、このずれが生じてもつま先が当たらないようになっています。

〜靴サイズを正しく選ぶには?〜

靴屋のスタッフから「1cm程度大きいサイズを選んでください」といったアナウンスをされことがあるかと思いますが、それは実際の足サイズから1cm大きくして下さいということですが、その意味を間違えてとらえてしまった場合…

例えば、足長が26.5cmで、靴の表記を27.5cmを購入してしまった場合、それはオーバーサイズとなり靴の中では2cmの余剰が発生しています。その結果シャンクやMTP関節の位置がずれたり、前後左右へのズレが起きるためトラブルにつながります。

では、足長の実測値が26.5cmや27.0cmといったキリの良いサイズではない、足長が「26.2cm」であった場合を考えてみます。

25.5cmのシューズを選んだ場合、シューズの内寸は26.5cmで0.3cmの捨て寸が残るため ×

→『 25.5cmのシューズは、小さすぎる 』

26.0cmのシューズを選んだ場合、シューズの内寸は27.0cmで0.8cmの捨て寸が残るため ○

→ 『 26.0cmのシューズは、ちょうど良い 』

26.5cmのシューズを選んだ場合、シューズの内寸は27.5cmで1.3cmの捨て寸が残るため ×

→ 『 26.5cmのシューズは、大きすぎる 』

自分は幅広・甲高だと思っていませんか?

一般的に日本人は幅広・甲高の傾向がありますが、実際に計測しているわけでもなく「自分は幅広だ」とか「自分は甲高だ」と決めつけてはいませんか? 足のトラブルに悩まされている経験があり、自分は幅広だという思い込んでいる可能性があります。

実際に測定してきた方の8人に1人は、「自分は幅広でかつ甲高だ」と考えられていましたが、ほとんどの方が幅広ではあるものの甲高であるという評価結果には至りませんでした。「単なる幅広」もしくは「単なる甲高」ということです。

特に、幅が広い場合は開張足と言われる状態であることが多く、中足骨の指先側が開いている傾向にあり、横アーチが低下しているような状態です。

「自分は幅広で甲高だ」と思われている方は、是非とも当整体院で足部を評価してみてくださいね。

外反母趾は幅広で柔らかい靴がいいと思っていませんか?

『外反母趾で痛いから、当たるから』とお悩みの方は『幅広で柔らかい靴がいい』と言われている方が非常に多く、グニャグニャの靴を安易に選んでいませんか?

靴が柔らかいということは、歩行時に足部の動揺が大きくなるため、さらに正しい足部の機能を発揮することができないということです。

知識がなく痛みやトラブルがある人にとってはこのような思考になるのは仕方がありませんが、むしろ正しい靴を選ぶことで、外反母趾の進行を抑えることができます。